怒られないで育った人の特徴と将来の末路 〜甘やかされ育ちが招く人生の落とし穴〜

最近、「怒られない育ち」という言葉をよく耳にするようになりました。親からの過度な保護や過干渉によって、適切な叱り方をされずに育った人が増えているのです。今回は、怒られないで育った人の特徴や、それが将来に及ぼす影響について、詳しく見ていきたいと思います。

怒られないで育った人の特徴とは

私たちの周りには、幼少期に適切なしつけを受けずに育った人が少なからずいます。怒られずに育った人には、いくつかの共通した特徴が見られます。それは必ずしもその人の責任ではありませんが、自覚することで改善の糸口を見つけることができるかもしれません。

自己中心的な考え方の傾向

怒られずに育った人の最も顕著な特徴は、自己中心的な考え方をする傾向にあることです。幼い頃から自分の行動を正されることが少なかったため、他者への配慮や社会のルールに対する意識が希薄になりがちです。

例えば、約束の時間に遅れても謝罪の気持ちが薄かったり、自分の都合で簡単に予定をキャンセルしたりすることがあります。また、集団行動の場面で、周りの状況を考えずに自分の意見を押し通そうとする傾向も見られます。

このような行動パターンは、本人にとっては自然なものかもしれませんが、周囲の人々との関係性を徐々に悪化させていく原因となることがあります。特に社会人になってからは、この傾向が仕事上の深刻な問題につながる可能性もあります。

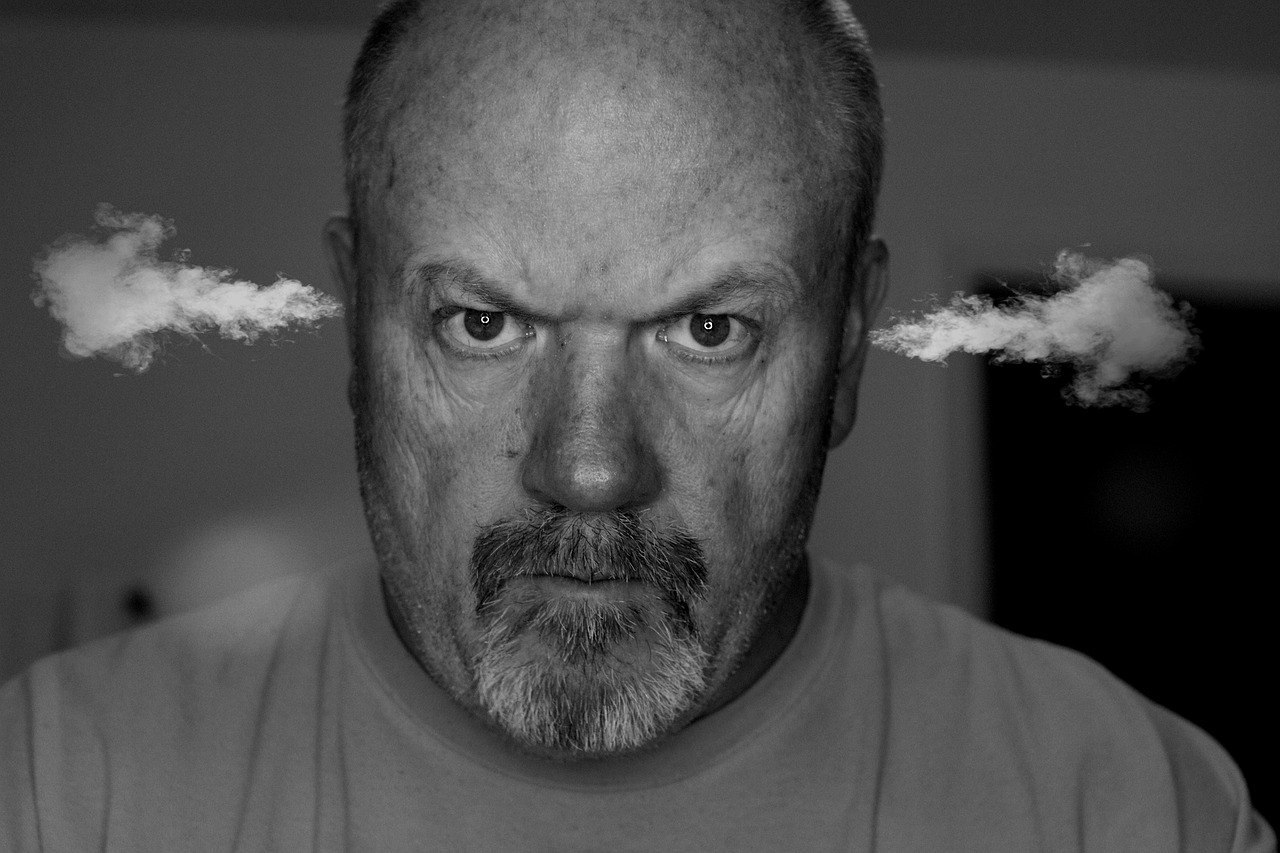

感情コントロールの未熟さ

幼少期に適切な叱責を受けていない人は、感情のコントロールが未熟な場合が多いことも特徴的です。叱られる経験は、自分の感情と向き合い、それを適切にコントロールする術を学ぶ重要な機会となるからです。

具体的には、些細な出来事でイライラしやすい、批判や指摘に過剰に反応する、失敗を受け入れられないといった傾向が見られます。また、ストレス耐性が低く、困難な状況に直面すると回避行動を取りやすいという特徴もあります。

このような感情コントロールの未熟さは、職場や私生活において様々な問題を引き起こす可能性があります。特に、上司からの指導や同僚からの意見を建設的に受け止められないことで、キャリア形成に支障をきたすこともあります。

責任感の希薄さ

怒られずに育った人の三つ目の特徴として、責任感が希薄になりがちという点が挙げられます。幼い頃から自分の行動の結果に対して厳しく問われることが少なかったため、責任の重要性を十分に理解できていないことがあります。

具体的な例として、締め切りを守れない、約束を簡単に破る、失敗の原因を他人や環境のせいにする、といった行動が見られます。また、問題が発生した際に、自分の関与を認めたがらない傾向もあります。

この責任感の希薄さは、社会人として成長していく上で大きな障壁となる可能性があります。特に、チームでの作業や長期的なプロジェクトにおいて、周囲からの信頼を失うことにもつながりかねません。

怒られない育ちが及ぼす社会生活への影響

怒られずに育ったことによる影響は、社会に出てから特に顕著になってきます。働き始めてから、それまでの育ち方が自分の人生にどのような影響を与えているのか、徐々に気づくことになるでしょう。

職場での人間関係の困難さ

職場は、怒られない育ちの人にとって最も大きな課題に直面する場所となります。社会人としての基本的なマナーや、上下関係への配慮、チームワークの重要性など、幼少期に学ぶべきだった多くのことを、実践の場で学ばなければならないからです。

特に困難を感じるのは、上司からの指導を受ける場面です。建設的な批判や指摘を、個人攻撃として受け止めてしまい、適切に対応できないことがあります。また、同僚との協働作業においても、自分の都合を優先しがちで、チームの和を乱すことがあります。

このような状況は、職場での孤立や評価の低下につながる可能性があります。結果として、転職を繰り返すことになったり、キャリアの成長が停滞したりするケースも少なくありません。

恋愛や結婚生活での支障

怒られずに育ったことは、親密な人間関係である恋愛や結婚生活にも大きな影響を及ぼします。相手への思いやりや譲り合いの精神が育っていないため、良好な関係を築き、維持することが難しくなることがあります。

例えば、パートナーとの意見の相違があった時に、建設的な話し合いができず、感情的になってしまうことがあります。また、家事や育児の分担など、日常生活での責任の分かち合いにも支障をきたす可能性があります。

これらの問題は、単なる些細な行き違いから、深刻な関係の破綻にまで発展する可能性があります。特に結婚後は、お互いの価値観や生活習慣の違いが表面化しやすく、適切な対処ができないと、離婚にまで至ることもあります。

友人関係でのトラブル

友人関係においても、怒られずに育った人は様々な困難に直面することがあります。自己中心的な考え方や感情コントロールの未熟さは、友人との関係性を徐々に悪化させる原因となりがちです。

具体的には、約束を一方的にキャンセルする、友人の話を最後まで聞かない、自分の意見ばかりを主張する、といった行動が見られます。また、友人からの忠告や助言を受け入れられず、関係が疎遠になってしまうこともあります。

長期的に見ると、このような行動パターンは、深い友情を育むことを難しくし、表面的な付き合いに留まってしまう可能性があります。結果として、困ったときに頼れる本当の友人が少なくなってしまうことも珍しくありません。

怒られないで育った人の将来に潜むリスク

怒られずに育った人が直面する課題は、時間とともにより深刻なものとなっていく可能性があります。将来的なリスクを理解し、早めに対策を講じることが重要です。

キャリア形成における問題

キャリアの面では、特に深刻な問題が生じやすいと言えます。上司からの指導を素直に受け入れられない、締め切りを守れない、チームワークが苦手といった特徴は、昇進や昇給の機会を逃す原因となりがちです。

また、職場での人間関係のストレスから、頻繁な転職を繰り返すケースも少なくありません。しかし、そのような行動は、スキルやキャリアの積み重ねを困難にし、結果として収入面での不安定さにもつながっていきます。

特に30代以降は、管理職としての素質や、後輩の指導能力も問われるようになります。しかし、自己中心的な考え方が強い場合、これらの役割を適切に果たすことが難しく、キャリアの天井に直面する可能性があります。

メンタルヘルスへの影響

怒られずに育った人は、メンタルヘルスの面でも様々なリスクを抱えています。特に、ストレス耐性の低さや、感情コントロールの未熟さは、精神的な健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。

社会からの要求と自己の能力とのギャップに直面した際、適切な対処ができずに心を病んでしまうケースも見られます。また、周囲との関係性の悪化による孤立感や、自己肯定感の低下も、メンタルヘルスの悪化につながりやすい要因となっています。

これらの問題は、放置すると深刻な精神疾患につながる可能性もあります。早期に専門家に相談するなど、適切な対処が必要です。

家庭生活での課題

結婚して家庭を持った後も、様々な課題に直面することが予想されます。特に、子育ての場面では、自身が経験してこなかった適切なしつけや叱り方がわからず、困難を感じることが多いでしょう。

また、配偶者の家族との関係においても、社会常識やマナーの違いから、軋轢が生じやすい傾向にあります。特に、自己中心的な考え方が強い場合、義理の両親との関係構築に苦労する可能性があります。

このような家庭内での問題は、子どもの健全な成長にも影響を及ぼす可能性があり、世代を超えて同様の課題が引き継がれてしまう危険性もあります。

怒られない育ちを克服するための具体的な方法

しかし、これらの特徴や課題は、決して克服できないものではありません。自覚を持って取り組むことで、より良い人間関係と充実した人生を築くことができます。

自己認識を深める方法

まず重要なのは、自分自身の特徴や傾向を客観的に理解することです。日記をつけたり、信頼できる人に率直な意見を求めたりすることで、自己の行動パターンを把握することができます。

また、カウンセリングや心理療法を利用することも効果的です。専門家のサポートを受けることで、自己の特徴をより深く理解し、改善のための具体的な方策を見出すことができます。

定期的な自己振り返りの機会を設けることも大切です。日々の出来事や人との関わりの中で、自分の言動が周囲にどのような影響を与えているのか、じっくりと考える時間を持ちましょう。

コミュニケーション力の向上策

良好な人間関係を築くためには、コミュニケーション力の向上が不可欠です。具体的には、相手の話をしっかりと聴く練習や、自分の意見を適切に伝える方法を学ぶことが重要です。

ビジネス書や自己啓発本を読むことも有効ですが、実践の機会を積極的に設けることがより重要です。例えば、社内外の研修に参加したり、コミュニケーションスキル向上のためのワークショップに参加したりすることをお勧めします。

また、日常生活の中でも、意識的に相手の立場に立って考える習慣をつけることが大切です。些細な会話や出来事の中にも、コミュニケーション力を向上させるヒントが隠れています。

ストレス耐性の築き方

最後に、ストレス耐性を高めることも重要です。これは、徐々に自分の快適域を広げていくことで達成できます。

まずは、小さな課題から始めて、少しずつ難しい課題にチャレンジしていくことをお勧めします。失敗を恐れず、それを学びの機会として捉える姿勢も大切です。

また、運動やメディテーション、趣味など、ストレス解消の方法を複数持つことも効果的です。困難な状況に直面した時に、適切にストレスを解消できる術を持っていることは、精神的な健康を維持する上で重要です。

定期的な休息とリフレッシュの時間を確保することも忘れないでください。心身ともに健康な状態を保つことが、ストレス耐性を高める基礎となります。